薪作り2013年1月

家の建築に先立って2012年暮れには敷地予定内の木の整理を開始しました。

近所の方が障害者施設の現金収入のため薪作りを手伝っていて、その方に伐採をお願いしました。

後日倒された木を相手に、私はまずは人力だけでどこまでできるか試したくてノコとナタと斧だけで作業を始めました。

始めてすぐ理解したのは直径40cm級の木を手で輪切りにしていくことの大変さでした。

私には直径20cm程度のものを輪切りにし、薪にしていくのがやっとでした。それも一日に90分単位の作業を2,3回。

東京で会社勤めをしていた人間の限界をまず見せられました。右の写真は始めたばかりの薪作りで斧を近くのJマートに買いに行く時の

状態です(2013年1月17日)。

家の建築に先立って2012年暮れには敷地予定内の木の整理を開始しました。

近所の方が障害者施設の現金収入のため薪作りを手伝っていて、その方に伐採をお願いしました。

後日倒された木を相手に、私はまずは人力だけでどこまでできるか試したくてノコとナタと斧だけで作業を始めました。

始めてすぐ理解したのは直径40cm級の木を手で輪切りにしていくことの大変さでした。

私には直径20cm程度のものを輪切りにし、薪にしていくのがやっとでした。それも一日に90分単位の作業を2,3回。

東京で会社勤めをしていた人間の限界をまず見せられました。右の写真は始めたばかりの薪作りで斧を近くのJマートに買いに行く時の

状態です(2013年1月17日)。

薪作りの道具2013年1月

左の写真は2012年暮れから始めた薪作りで使った道具です。

写真上から。

左の写真は2012年暮れから始めた薪作りで使った道具です。

写真上から。

剪定、伐採用替刃式のこぎり シルキー スゴイ36cm アマゾンで5000円くらい。

薪割り斧 ハマグリ型 Jマートで8800円

両刃ナタ Jマートで3000円くらい

倒した木の枝をナタで払い、太い枝はのこぎりで切り落とし、丸太状態にしてから今度はのこぎりで

ストーブに入る長さ(私はとりあえず36cmにしました)に輪切りしていきます。そして輪切りにしたものを斧で半分あるいは

1/4に割ります。ここまでが伐採した冬から春までにやる作業。

その後は日に晒し、棚に積んで乾燥を待つことになります。

薪割りはとても熟練を必要とする作業です。ほとんどの薪にはスパッと割れるポイントが

あってそこに振り下ろした斧の刃が当たれば力もいらず乾いた音とともに爽快に真っ二つとなります。

が、しかし集中を切らすと狙いがずれて皮だけ削いでみたり薪を横倒しにしたりします。いちばん悲しいのは刃では無く斧の柄で薪をたたいてしまうことです。

手にはゴツンと反動があるし、柄は痛むしでどっと疲れがあふれてきます。上の写真はその結果で傷んだ柄です。

薪割りはとても熟練を必要とする作業です。ほとんどの薪にはスパッと割れるポイントが

あってそこに振り下ろした斧の刃が当たれば力もいらず乾いた音とともに爽快に真っ二つとなります。

が、しかし集中を切らすと狙いがずれて皮だけ削いでみたり薪を横倒しにしたりします。いちばん悲しいのは刃では無く斧の柄で薪をたたいてしまうことです。

手にはゴツンと反動があるし、柄は痛むしでどっと疲れがあふれてきます。上の写真はその結果で傷んだ柄です。

薪作り2013年2月

これは直径20cm近いクヌギ。私の人力だけで作る薪の最大クラスです。どういうわけかハート型です。このハート、一撃で真っ二つにできました。さらに半分にしてこのハート型のくぬぎは4本の薪になりました。

これは直径20cm近いクヌギ。私の人力だけで作る薪の最大クラスです。どういうわけかハート型です。このハート、一撃で真っ二つにできました。さらに半分にしてこのハート型のくぬぎは4本の薪になりました。

手探りの薪作り。なにしろ薪ストーブを置く家の予定地で薪を作っている段階ですからどのぐらいの太さが良いのか、一日に何本消費するのか、まるで

わかりません。設置予定のストーブはバーモンドキャスティングのイントレピッドII。これに決めた理由は大きく3つ。

・家は18坪の平屋を予定しているので小さめのストーブで良い

・燃焼効率が高いので薪の消費量が少なくて済むはず(触媒方式)

・冬は部屋の中央に置いて使い夏は部屋の隅に片付けたい

この3番目の希望は薪ストーブの使い方としては特殊なようです。特にダッチウェストでは設置を含めての条件でいろいろな保証をしていて

ユーザーにストーブの移動などを許さないとのこと。結果として私の場合、ダッチウェストは候補から外さざるを得ませんでした。

ほかにモルソーのストーブ1412もリスのエンブレムが可愛くて欲しかったのですが、薪の許容サイズが小さいことと終夜運転を推奨しないことであきらめました。

さてどのくらいの薪を用意すれば良いのか、本やインターネットの情報では、私が作っている程度の太さの薪だと一日20本程度かと予想しました。

一番親切で詳細な情報があったのはバーモントキャスティングの日本代理店、ファイヤーサイドのHP

でした。

300本ぐらいできました。これで15日分ということになるのだろうか?

焚きつけの小枝はどのぐらい必要なのだろう?立木を伐採しているのでなたで払った小枝は山ほど地面に転がっているのだけど、長さを揃えて乾燥させる必要な分量が見当つきません...

さて割って薪の形になったものはすぐに積まないで日に晒した方が良いとのこと。

雪でも雨でも晒しておけば良いそうです。たしかに薪に積もった雪が黄色に染まるぐらい割ったばかりの薪は水分を多く含んでいます。

それにしても今年(2013年)は雪が良く降ります。道や屋根から雪が消えないままに次の雪が降っているような状態です。ここ北杜市は東京などと同じ太平洋側の気象パターンですが東京より気温が5度から10度低いので南岸低気圧が通過した場合、

東京では雨でもここでは確実に雪になります。また諏訪の方から風に飛ばされてきた雪が青空の下で結構積もったりもします。

北杜市と言ってもその標高は下は韮崎市との境界あたりの約400mから上は八ヶ岳の赤岳や甲斐駒ケ岳というほとんど3000mになる高さまでとても広範囲です。

私が薪を割っているここは標高約700mなのでした。

雪でも雨でも晒しておけば良いそうです。たしかに薪に積もった雪が黄色に染まるぐらい割ったばかりの薪は水分を多く含んでいます。

それにしても今年(2013年)は雪が良く降ります。道や屋根から雪が消えないままに次の雪が降っているような状態です。ここ北杜市は東京などと同じ太平洋側の気象パターンですが東京より気温が5度から10度低いので南岸低気圧が通過した場合、

東京では雨でもここでは確実に雪になります。また諏訪の方から風に飛ばされてきた雪が青空の下で結構積もったりもします。

北杜市と言ってもその標高は下は韮崎市との境界あたりの約400mから上は八ヶ岳の赤岳や甲斐駒ケ岳というほとんど3000mになる高さまでとても広範囲です。

私が薪を割っているここは標高約700mなのでした。

写真の黄色い小屋は2007年から2013年まで東京から通っていた間、寝泊まりしていた小屋。電気も水道もありませんがベッドも作って、テントよりはるかに快適な空間になっています。

(2013年2月17日)。

薪棚2013

ひと冬かけて作って地面にバラバラに晒しておいた薪を棚に積みました。棚はペンキを塗った2x4を2本、支柱は薪作りで分けておいた栗や桜の枝、2x4の中間の支えはブロックです。家ができるまでの間ひと夏越せれば良いので適当なものです。

薪の数をかぞえたら大きめに割ったもの、小さめに割ったもの、直径4,5cmの割ってない丸太それぞれ200本程度、合計600本になりました。他に写真には写ってませんが焚きつけのソダ、直径2,3cmの丸枝が一棚分あります。さてこれで2013年12月からの冬に何日ストーブを焚けるのでしょうか?

ひと冬かけて作って地面にバラバラに晒しておいた薪を棚に積みました。棚はペンキを塗った2x4を2本、支柱は薪作りで分けておいた栗や桜の枝、2x4の中間の支えはブロックです。家ができるまでの間ひと夏越せれば良いので適当なものです。

薪の数をかぞえたら大きめに割ったもの、小さめに割ったもの、直径4,5cmの割ってない丸太それぞれ200本程度、合計600本になりました。他に写真には写ってませんが焚きつけのソダ、直径2,3cmの丸枝が一棚分あります。さてこれで2013年12月からの冬に何日ストーブを焚けるのでしょうか?

ひと冬過ぎて薪がこれだけ残りました。夕方4時ごろから焚き始め夜10時半ごろ最後の薪を投げ込むのが平均的で40日ぐらい使いました。ということでこの2つの棚で約60日分のストックとなることがわかりました。

一年経って薪の断面も黒ずんでます。

ひと冬過ぎて薪がこれだけ残りました。夕方4時ごろから焚き始め夜10時半ごろ最後の薪を投げ込むのが平均的で40日ぐらい使いました。ということでこの2つの棚で約60日分のストックとなることがわかりました。

一年経って薪の断面も黒ずんでます。

寝るとき太めの薪を投げ込み2次燃焼モードで吸気を絞り込んで運転しても2,3時間でほとんど白い灰になってしまいます。それでも朝、ストーブの上面は40度ぐらいあり手で触って心地よい暖かさを保ってます。 (2014年3月27日)。

可動式炉台

薪ストーブは居間の中心に置くのがベストと言われます。ストーブにとってはそうでしょうが、生活する人にとって夏の間この大きな鉄の塊を居間の中心に置いておくのは邪魔でしかありません。そのため多くの場合薪ストーブは床の間のような壁際に設置されています。

では炉台を可動式にしたらどうでしょう?小学校のころ教室にはコークスを燃やすダルマストーブがありました。冬には教室の机の間に設置され、春には煙突もろとも片付けられていました。できるはずです。

ダッチウェストのお店で相談したら、「ストーブ本体に炉台、煙突工事を含めセットで請負保証の対象にしているので、お客様が自分で移動するなど考えられない」と冷たくあしらわれました。バーモントキャスティングのお店では相談に乗ってもらえました。さらにここ高根町の地元のストーブ屋さん「ティンバーライフ」でこの考えを話したら、それじゃ自分で炉台を作ったらどうですか?と言われました。

購入する薪ストーブは「イントレピッドII」。このストーブはボトムヒートシールドがあり直下の炉台表面は50度にならないだろうと言われました。構想は以下としました。

・ストーブは60cm角の炉台に載せる。これにはストッパー付きキャスター(取付高93mm)を取り付ける。

・他に30cmx60cmの台を4枚と30cmx30cmの台を2枚作る。これには2x4材の足(高さ89mm)を取り付ける。

・上記を組み合わせ総合して最大120cmx120cmの炉台とする。

・共通して最上部は床タイル、その下にケイカル板12mm、その下に構造用合板25mmの3層構造とする。

・最上部の床タイルは隣接するものに1cmほどかぶさるようにして炉台下の床が見えるような隙間は作らない。

上の写真はケイカル板(ニチアス エコラックス)12mm、構造用合板25mmと「足」を木ねじで組み立てたところです。60cm角のものにはまだケイカル板を取り付けていません。この写真は東京の家で撮ったものですが、60cm角のものを完成させると重くなって運ぶことに自信が無いので現地(高根町)で組み上げることにしました。

上の写真はケイカル板(ニチアス エコラックス)12mm、構造用合板25mmと「足」を木ねじで組み立てたところです。60cm角のものにはまだケイカル板を取り付けていません。この写真は東京の家で撮ったものですが、60cm角のものを完成させると重くなって運ぶことに自信が無いので現地(高根町)で組み上げることにしました。

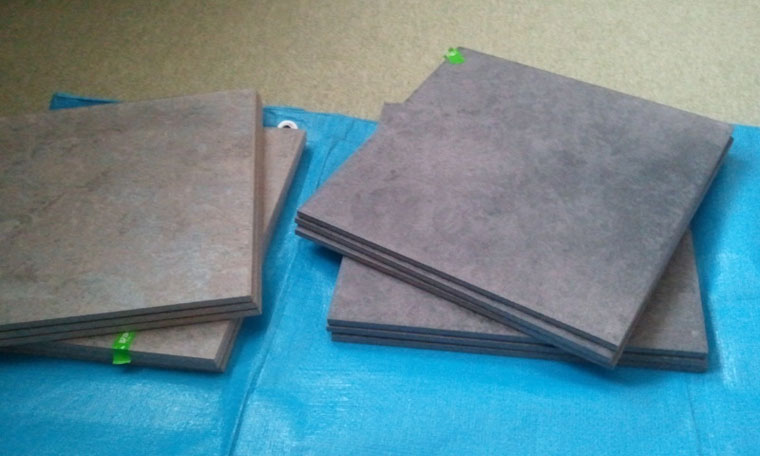

これは床タイル、ニッタイのロマーニII。近くのジョイフル本田に並んでいたものを買いました。多色で表面の荒れた感じも作り込んであり高級感がありますが一枚300円はありがたい!2色6枚ずつ計12枚使います。

ニッタイのカタログを見ると同様の床用タイルが非常に多く出されていてびっくりしました。

これは床タイル、ニッタイのロマーニII。近くのジョイフル本田に並んでいたものを買いました。多色で表面の荒れた感じも作り込んであり高級感がありますが一枚300円はありがたい!2色6枚ずつ計12枚使います。

ニッタイのカタログを見ると同様の床用タイルが非常に多く出されていてびっくりしました。

タイルをケイカル板に固定するのは写真のセメダインPM165-R、目地埋めにはアサヒペンの壁用目地補修材を使用しました。どちらも行きつけのジョイフル本田に並んでいたことが選定理由です。

タイルをケイカル板にただ置いた状態ではそれぞれの平面が完全には一致せず、タイルの隅を上から押すとカタカタと上下する感じになっていましたが弾性接着剤のPM165-Rで接着するとこれが解消してがっちりと固まったようです。

アサヒペンの壁用目地補修材はパウチ包装でそのまま絞ってすぐ使えることで選びました。モルタルを粉から練るのはいろいろ大変ですし、使い切れなかった残りの扱いにも困るものです。

接着剤も目地材も特に耐熱性を考慮していません。

タイルをケイカル板に固定するのは写真のセメダインPM165-R、目地埋めにはアサヒペンの壁用目地補修材を使用しました。どちらも行きつけのジョイフル本田に並んでいたことが選定理由です。

タイルをケイカル板にただ置いた状態ではそれぞれの平面が完全には一致せず、タイルの隅を上から押すとカタカタと上下する感じになっていましたが弾性接着剤のPM165-Rで接着するとこれが解消してがっちりと固まったようです。

アサヒペンの壁用目地補修材はパウチ包装でそのまま絞ってすぐ使えることで選びました。モルタルを粉から練るのはいろいろ大変ですし、使い切れなかった残りの扱いにも困るものです。

接着剤も目地材も特に耐熱性を考慮していません。

写真は炉台の枠を2x4材で作っているところ。塗料はワシンの水性ウッドオイル(ライトオーク)でこれをウェスで2回擦り込みました。

写真は炉台の枠を2x4材で作っているところ。塗料はワシンの水性ウッドオイル(ライトオーク)でこれをウェスで2回擦り込みました。

枠も組み立て式とし収納に便利なようにそれぞれのパーツは70cmを超えないようにしました。

枠で囲んだ炉台です。タイルはそれぞれ30cm角なので全体の大きさがわかると思います。木枠の手前にある穴で木枠どうしをねじ止めしてあります。中央のケイカル板がむき出しなところは一人で運ぶには重くなりすぎるので現地(高根町)に行ってからタイルを接着します。

枠で囲んだ炉台です。タイルはそれぞれ30cm角なので全体の大きさがわかると思います。木枠の手前にある穴で木枠どうしをねじ止めしてあります。中央のケイカル板がむき出しなところは一人で運ぶには重くなりすぎるので現地(高根町)に行ってからタイルを接着します。

設置

9月の末(2013年)近所のストーブ屋さん「ティンバーライフ」からとうとうイントレピッドIIがやってきました。写真のように扉などは外してあり大人二人で簡単そうに運び込まれました。私は腰痛持ちなのでまったく手を出しませんでした。

屋外に通ずる煙突の真下に慎重に置きます。

9月の末(2013年)近所のストーブ屋さん「ティンバーライフ」からとうとうイントレピッドIIがやってきました。写真のように扉などは外してあり大人二人で簡単そうに運び込まれました。私は腰痛持ちなのでまったく手を出しませんでした。

屋外に通ずる煙突の真下に慎重に置きます。

ストーブの置き台である炉台は可動式のものを製作しましたが、キャスターのストッパーをかけても横からの力にぶれるので「ティンバーライフ」さんからはジャッキなどを使って動かないようにしたほうがよいと言われていました。

そこでボルトナットと2x4材を使って簡易ジャッキを追加しました。炉台の裏面に板付きナット(ナットが板金に溶接されており、板金の四隅にネジ用丸バカ穴が開いているもの)を取り付けボルトを回すとボルトの頭の高さが変わるように

しました。ボルトの頭の下には高さ調節用に2x4材を置きます。これで簡易ジャッキのできあがり。高さの可変範囲は6mm程度ですがこの場合は十分です。合計ボルト6本でストーブの載った炉台を支えます。

ストーブの置き台である炉台は可動式のものを製作しましたが、キャスターのストッパーをかけても横からの力にぶれるので「ティンバーライフ」さんからはジャッキなどを使って動かないようにしたほうがよいと言われていました。

そこでボルトナットと2x4材を使って簡易ジャッキを追加しました。炉台の裏面に板付きナット(ナットが板金に溶接されており、板金の四隅にネジ用丸バカ穴が開いているもの)を取り付けボルトを回すとボルトの頭の高さが変わるように

しました。ボルトの頭の下には高さ調節用に2x4材を置きます。これで簡易ジャッキのできあがり。高さの可変範囲は6mm程度ですがこの場合は十分です。合計ボルト6本でストーブの載った炉台を支えます。

天井から下りてくる二重煙突とストーブから立ち上げるシングル煙突を慎重に接続して一式の完成です。この写真では炉台の周囲を取り囲む木枠がまだ付いてません。

この状態で「ティンバーライフ」が最初の火入れをしました。ファイヤスタータという旅館のなべに使う太いろうそくのような固形燃料を種火に、たぶんストーブの運搬用木枠を割ったものを並べ、そして販売用のくぬぎの薪をのせて

点火。ふわふわと紫色のけむりが上り、火がだんだんと大きくなります。外に出て煙突からの煙を確認するとモクモクとではなく

言われるとわかるぐらいの半透明の煙が立ち上っていました。15分くらいでくぬぎの薪も安定して燃え始めました。

このイントレピッドIIにはふたつの燃焼調節レバーがあり、ひとつは主燃焼室と煙突を直結する弁を開閉するバイパスダンパー、もうひとつは空気取り入れ口にある弁を開閉する火力調節レバーです。

この二つの組み合わせで点火、初期立ち上げから、ハイパワー燃焼、安定省エネ燃焼までを調節します。これらを操作しながら

「ティンバーライフ」さんは「とても素直な燃え方で操作しやすいですね」と言ってました。

薪ストーブを使うには本体の性能と同じかそれ以上に組み上げた煙突の性能が重要と言われてます。ここでは

ストーブから立ち上がる煙突がまっすぐで曲がるところがなく外に出ていること、家の建っているところも台地状の上にあたり風通しの良いところから

薪ストーブにとって良い条件がそろっているようです。

天井から下りてくる二重煙突とストーブから立ち上げるシングル煙突を慎重に接続して一式の完成です。この写真では炉台の周囲を取り囲む木枠がまだ付いてません。

この状態で「ティンバーライフ」が最初の火入れをしました。ファイヤスタータという旅館のなべに使う太いろうそくのような固形燃料を種火に、たぶんストーブの運搬用木枠を割ったものを並べ、そして販売用のくぬぎの薪をのせて

点火。ふわふわと紫色のけむりが上り、火がだんだんと大きくなります。外に出て煙突からの煙を確認するとモクモクとではなく

言われるとわかるぐらいの半透明の煙が立ち上っていました。15分くらいでくぬぎの薪も安定して燃え始めました。

このイントレピッドIIにはふたつの燃焼調節レバーがあり、ひとつは主燃焼室と煙突を直結する弁を開閉するバイパスダンパー、もうひとつは空気取り入れ口にある弁を開閉する火力調節レバーです。

この二つの組み合わせで点火、初期立ち上げから、ハイパワー燃焼、安定省エネ燃焼までを調節します。これらを操作しながら

「ティンバーライフ」さんは「とても素直な燃え方で操作しやすいですね」と言ってました。

薪ストーブを使うには本体の性能と同じかそれ以上に組み上げた煙突の性能が重要と言われてます。ここでは

ストーブから立ち上がる煙突がまっすぐで曲がるところがなく外に出ていること、家の建っているところも台地状の上にあたり風通しの良いところから

薪ストーブにとって良い条件がそろっているようです。

煙突

屋根から突き出した煙突です。

屋根から突き出した煙突です。

屋根のすぐ上の灰色の部分はチムニーと呼ばれていて、家と同じ外壁材を使った家の一部です。工事も工務店さんにお願いしました。このチムニーの図面はストーブ屋さんからもらって工務店さんに渡しました。

そのチムニーの上にチムニーカバーという板金の四角い蓋(ストーブ屋さんが寸法を測ってオーダーメードしたもの)が付いて

煙突が付き、一番上にラウンドトップという煙の出口を覆うものが付きます。このラウンドトップの中には鳥避けの格子があります(鳥が煙突に巣を作ってしまうのを避けるため)。

煙突の家の中の状態が上の写真です。煙突はまっすぐ屋根を貫通しています。貫通部分はチムニーの形状で四角い不燃材の小部屋になってます(この写真には写ってません)。

その蓋の板金が天井板にネジ止めされ、煙突が下りてきて最後に煙突用のふたがついてます。我が家ではこの状態で夏を過ごします。

夏のストーブ一式の収納コーナーの写真です。室内部分のシングル煙突2本と組み立て式の炉台、オバケツという名のブリキのバケツふたつ(灰用:オバケツ蓋つきM22と、薪用:オバケツM18)が見えます。

下の写真はテーブルクロスで作った目隠しを垂らした様子です。こちらもこれで夏をすごします。

煙突の家の中の状態が上の写真です。煙突はまっすぐ屋根を貫通しています。貫通部分はチムニーの形状で四角い不燃材の小部屋になってます(この写真には写ってません)。

その蓋の板金が天井板にネジ止めされ、煙突が下りてきて最後に煙突用のふたがついてます。我が家ではこの状態で夏を過ごします。

夏のストーブ一式の収納コーナーの写真です。室内部分のシングル煙突2本と組み立て式の炉台、オバケツという名のブリキのバケツふたつ(灰用:オバケツ蓋つきM22と、薪用:オバケツM18)が見えます。

下の写真はテーブルクロスで作った目隠しを垂らした様子です。こちらもこれで夏をすごします。

運転

11月中旬の寒い日に、暖房目的の運転を開始しました。天板の温度を260度までに抑えた慣らし運転の三回目で

したが、薪の量と空気の吸い込み口の開け方を工夫して温度を調節するのですがその反応はすごくゆっくりと

現れるので初心者の私には難しすぎます。結局この日も280度ぐらいまで上げてしまいました。

家を建てたときに大工さんに床や軒天の切れ端(合板ではなく無垢材)を取っておいてもらったものを中太の薪の

代わりに燃やしています。ちなみに赤いなべの中身は夕飯の「おでん」です。

11月中旬の寒い日に、暖房目的の運転を開始しました。天板の温度を260度までに抑えた慣らし運転の三回目で

したが、薪の量と空気の吸い込み口の開け方を工夫して温度を調節するのですがその反応はすごくゆっくりと

現れるので初心者の私には難しすぎます。結局この日も280度ぐらいまで上げてしまいました。

家を建てたときに大工さんに床や軒天の切れ端(合板ではなく無垢材)を取っておいてもらったものを中太の薪の

代わりに燃やしています。ちなみに赤いなべの中身は夕飯の「おでん」です。

ストーブ掃除・煙突掃除

シーズン中は灰捨てとガラス拭きしかしてなかったストーブを掃除します。この写真で本体から外れているものはすべて

ネジ止めもなく、簡単に手で外れました。天板の裏、炉の内壁などの煤を小さな箒で落とし、底にたまった灰を掃除機で

全部吸い込みました。掃除機の後ろから灰が噴出したらどうしよう、と心配しましたがそんなことはまったくありませんでした。

ちなみに掃除機は紙パック式のふつうの家庭用のものです。天板はやかんの底の形にさびが出ていたのでスチールウールで磨き食用油を薄く塗りました。

シーズン中は灰捨てとガラス拭きしかしてなかったストーブを掃除します。この写真で本体から外れているものはすべて

ネジ止めもなく、簡単に手で外れました。天板の裏、炉の内壁などの煤を小さな箒で落とし、底にたまった灰を掃除機で

全部吸い込みました。掃除機の後ろから灰が噴出したらどうしよう、と心配しましたがそんなことはまったくありませんでした。

ちなみに掃除機は紙パック式のふつうの家庭用のものです。天板はやかんの底の形にさびが出ていたのでスチールウールで磨き食用油を薄く塗りました。

奥の間(二次燃焼室)の間仕切りを外したのがこの写真です。キャタリティックコンバスターが見えました。

この触媒のおかげで暖房効果が高いストーブになっています。といっても、他の薪ストーブと比較したわけではないので実際のところはわかりません。

ます目になった面が貴金属でコーティングされていて、ここを通る可燃ガスが低温(250度程度)でも効率よく燃えるのだそうです。

ストーブから立ち上がったシングル煙突の最上部で天井の近くでダブル煙突に連結するところの内部です。

煙突としては温度差が大きく滞留しやすい場所なのでしょう。ここがいちばん汚れてました。

私は医者ではありませんが「動脈硬化」ということばがすぐ思い浮かびました。

煤が層を成して一部が剥がれかかっています。40日、平均10時間程度の運転の結果です。

刺激を与えるとはらはらと落ちるのでそのまましずかにベランダに運び出し、そこで掃除しました。

ベランダに立てたシングル煙突。真ん中のものがストーブの上に立ち上がり、左のものがそのうえに刺さって天井に固定されたダブル煙突にねじ込まれます(ひとつ上のおぞましい写真)。

ほんとうはストーブ-煙突、煙突-煙突の間はネジでタッピング止めするものですが毎年片付けるので止めていません。

右にあるのは煙突掃除用のブラシ。天井より上、屋外に出ているダブル煙突部分はしっかり固定されているので室内から突き上げるように掃除しました。

落ちてくる煤には三重のレジ袋でガードしたつもりでしたが、レジ袋に開けた掃除ブラシの軸を通す穴からバラバラと漆黒の煤が床にもたくさん落ちてしまいました。

来年はもうすこし工夫をしないと。

薪棚2015

最近、普通になっている大型機械のコンバインによる脱穀では、稲藁は裁断されて吹き飛ばされ田んぼの地面に

戻ります。私の田んぼでは天日干し後、脱穀は小型機械のハーベスタでおこなってます。この方法だと稲藁は長いまま残していろいろに利用できます。

で、まず基本として藁縄をなってみました。先生はインターネットの情報です。

まず葉の部分をはがして茎だけにし、潰すように叩きます(私は手ごろな太さの丸い薪で叩きました)。そうするとしんなりした

写真のようなまっすぐな素材ができます。

両手で撚りあわすように縄をなっていきます。だいたい藁8本(4本x2)で写真のような細めの藁縄ができます。 藁の長さは1m程度ですから藁8本でできる縄も1m程度、どんどん継ぎ足して撚っていきます。

はみ出しが多くて見た目は悪いですが藁縄約10mが完成です。

はみ出しが多くて見た目は悪いですが藁縄約10mが完成です。 次は屋根の枠を作ります。材料は昨年夏に天日干しの竿を切り出した余りの細めの竹です。一辺60cmぐらいの三角を3つ作って

2mぐらいの梁を縛っていきます。

次は屋根の枠を作ります。材料は昨年夏に天日干しの竿を切り出した余りの細めの竹です。一辺60cmぐらいの三角を3つ作って

2mぐらいの梁を縛っていきます。 筋かいも渡して屋根の骨組が完成しました。丈夫なトラス構造(?)

筋かいも渡して屋根の骨組が完成しました。丈夫なトラス構造(?) 稲刈りで出たままの藁を乗せて縛っていきます。

稲刈りで出たままの藁を乗せて縛っていきます。 藁を上で交差させて自家製藁縄で竹の梁と縛ります。藁の上下を刈りそろえて少しさっぱりとさせました。

藁を上で交差させて自家製藁縄で竹の梁と縛ります。藁の上下を刈りそろえて少しさっぱりとさせました。箱型の枠は保護塗料を塗った2x4材で組みました。南の島のチャモロの家を連想しますね。

薪を入れて完成です。屋根は浮き構造で薪の量によって上下します。重心が高い印象ですが薪の重さが主ですから

実際は安定感があります。四里四方の食材で体によい食ができるといいますが、竹も稲もザ日本というような資材ですから

なんだか目にも和みます。

薪を入れて完成です。屋根は浮き構造で薪の量によって上下します。重心が高い印象ですが薪の重さが主ですから

実際は安定感があります。四里四方の食材で体によい食ができるといいますが、竹も稲もザ日本というような資材ですから

なんだか目にも和みます。 棚は基礎にしたブロックの上に乗せただけなので風で横に動くのが心配で2つの棚を連結しました。奥は固定しましたが手前は出入りができるように取り外し式です。

棚は基礎にしたブロックの上に乗せただけなので風で横に動くのが心配で2つの棚を連結しました。奥は固定しましたが手前は出入りができるように取り外し式です。これで作業は完了。台風や冬の強烈な季節風に耐えてくれるでしょうか? 2015年4月

伐採

里山の雑木林は家庭の燃料が薪炭から石炭石油に替っていく昭和の後半から価値のないものとみなされるようになりました。

薪炭やしいたけのほだ木などに利用する木は15年から20年ぐらいの直径30cmにもならない若い木です。

それ以上になると太すぎて切りにくくなるし運ぶにも重すぎたりなど利用しにくくなります。

里山の雑木林は家庭の燃料が薪炭から石炭石油に替っていく昭和の後半から価値のないものとみなされるようになりました。

薪炭やしいたけのほだ木などに利用する木は15年から20年ぐらいの直径30cmにもならない若い木です。

それ以上になると太すぎて切りにくくなるし運ぶにも重すぎたりなど利用しにくくなります。

人が利用しない林では天寿を全うした大木が自然に倒れて腐りまたそこから若い木が生えてという世代交代が

あるのですが、私の林では自然に倒れそうな木を見ていられる状況にはありません。倒れる先に市道が走っていたり

東京電力の電線が架かっていたり20mの半径で考えると隣の家屋に当たってしまう可能性さえあります。

この日、業者に頼んで伐採した木。松高さ20m以上の大木、ねじれて途中癒着していた2本。電線に枝が乗りそうだったコナラ高さ10m程度の2本。

道に倒れ込み始めていた山桜高さ10m程度が10本ぐらい集まった大株。

まずクレーンで人を運んで、木の上の方に吊るための支点を作ります。大きな枝も切り落としておきます。そしてクレーンで吊り支えながら株元をチェーンソーで

切ります。この方法だと切った木が重力に従って周りの木に当たりながらバリバリと倒れていくことがないので周囲への影響が少なく済みます。

ただクレーンのレンタルなども発生して1日作業で合計20万円近くの支払に!

まずクレーンで人を運んで、木の上の方に吊るための支点を作ります。大きな枝も切り落としておきます。そしてクレーンで吊り支えながら株元をチェーンソーで

切ります。この方法だと切った木が重力に従って周りの木に当たりながらバリバリと倒れていくことがないので周囲への影響が少なく済みます。

ただクレーンのレンタルなども発生して1日作業で合計20万円近くの支払に!

桜は業者さんに3mほどの長さでころがしておいてもらったので、自分でチェーンソーを使って40cmの玉切りを

して、棚の近くの薪割り場所までは運びました(下の写真です)。だいたい1個で石油のポリタン(14kg)ぐらいの重さがあります。

桜が咲くころまでにはこれらの玉切りしたものを斧で割って薪の形にして棚に積み上げます。

棚に積んだ薪は1〜2年そのまま乾燥させてやっと快適に燃えてくれる薪になるのです。

なんだかんだ言っても里山の維持、利用には金も体力も必要なのでした。

桜は業者さんに3mほどの長さでころがしておいてもらったので、自分でチェーンソーを使って40cmの玉切りを

して、棚の近くの薪割り場所までは運びました(下の写真です)。だいたい1個で石油のポリタン(14kg)ぐらいの重さがあります。

桜が咲くころまでにはこれらの玉切りしたものを斧で割って薪の形にして棚に積み上げます。

棚に積んだ薪は1〜2年そのまま乾燥させてやっと快適に燃えてくれる薪になるのです。

なんだかんだ言っても里山の維持、利用には金も体力も必要なのでした。

2017年1月