追肥の準備

肥料は施すタイミングで元肥と追肥に分かれます。私はこれまで追肥だけでお米を作ってきました。

「への字農法」というもので穂が出る45日前に追肥するのがポイント。追肥の内容は

硫安とマグホスという市販の有機ではないものでした。

2017年はこの追肥を有機だけにします。内容は米ぬか、なたね油粕、鶏糞、魚粉、木灰(薪ストーブの)、もみ殻くん炭です。

これらを混ぜて水で湿らせて発酵させ「ぼかし肥」というものにして即効性を高めます。

写真はそのぼかし肥料を作っている作業の様子です。数日すると発酵がすすんで触れないほどの高温になります。

これで田んぼの中の生き物の種類が増えると楽しいし、米の食味が向上すればさらに楽しいなあと思ってます。

肥料は施すタイミングで元肥と追肥に分かれます。私はこれまで追肥だけでお米を作ってきました。

「への字農法」というもので穂が出る45日前に追肥するのがポイント。追肥の内容は

硫安とマグホスという市販の有機ではないものでした。

2017年はこの追肥を有機だけにします。内容は米ぬか、なたね油粕、鶏糞、魚粉、木灰(薪ストーブの)、もみ殻くん炭です。

これらを混ぜて水で湿らせて発酵させ「ぼかし肥」というものにして即効性を高めます。

写真はそのぼかし肥料を作っている作業の様子です。数日すると発酵がすすんで触れないほどの高温になります。

これで田んぼの中の生き物の種類が増えると楽しいし、米の食味が向上すればさらに楽しいなあと思ってます。

(2017年5月22日)。

筋付け

田植えの方法は手植えか機械植えの二つ。苗は根を土の中に葉を水の上に出してもらえれば他の苗との関係など気にしないのですが

人間のほうは小学校の朝礼のように苗が並んでくれるとその後の作業に都合がよいのです。

そこで筋付けです。田んぼの表面に碁盤の目のような筋をつけてその交点に苗を植えればよいというもの。

手植えする本人はその交点を踏まないように気をつけるだけで良いのですが事前にする筋付け作業はかなりの重労働。

写真を見れば大変さがわかると思います。足元が悪いのに重いものを引いてまっすぐ歩かなければいけません。

田植えの方法は手植えか機械植えの二つ。苗は根を土の中に葉を水の上に出してもらえれば他の苗との関係など気にしないのですが

人間のほうは小学校の朝礼のように苗が並んでくれるとその後の作業に都合がよいのです。

そこで筋付けです。田んぼの表面に碁盤の目のような筋をつけてその交点に苗を植えればよいというもの。

手植えする本人はその交点を踏まないように気をつけるだけで良いのですが事前にする筋付け作業はかなりの重労働。

写真を見れば大変さがわかると思います。足元が悪いのに重いものを引いてまっすぐ歩かなければいけません。

(2017年6月6日)。

田植え

東京から友人が田植えの応援に来てくれました。田植えと稲刈りは人手があればあるほど作業が捗ります。

嬉しい応援です。また手植えは姿勢の辛い単調な作業の繰り返しですから世間話などで笑いながら過ごせると

気も紛れます。田植えの季節はウグイスやホトトギスが鳴いて風がさわやかですから田んぼの中にいることは

楽しいことではあるのですが。

東京から友人が田植えの応援に来てくれました。田植えと稲刈りは人手があればあるほど作業が捗ります。

嬉しい応援です。また手植えは姿勢の辛い単調な作業の繰り返しですから世間話などで笑いながら過ごせると

気も紛れます。田植えの季節はウグイスやホトトギスが鳴いて風がさわやかですから田んぼの中にいることは

楽しいことではあるのですが。

手植えは初日の午前中だけにしています。それ以上やると辛すぎるからです。残った部分は機械で植えます。

赤い機械が田植え機です。2条植えといって田植えする手が二本同時に動いてくれます。

この機械でも手植えの10人分ぐらいのスピードで田植えをしてくれます。私の田は1反5畝ぐらい。この機械では

4時間ぐらいで完了する計算です。ただ人手だと田の表面の凸凹や小石に対応しながら植えられますが機械は

そのような障害があったらその苗は土に刺さらず水の上を漂うことになります。つまり機械植えがうまくいくかは準備作業である

代かきの丁寧さ次第なのです。

(2017年6月7,8日)。

田植えの翌日の田んぼです。いつも通り一か所の本数は3本程度。横の間隔は30cm-45cm-30cm-45cmとしています。

ポンプ井戸からの水が用水に入って水量は確保されていますが水温が低くて土も冷えてます。

特に水口近くは冷たいので成長が遅くなるのが心配です。

ともあれ、みんな頑張れ!

田植えの翌日の田んぼです。いつも通り一か所の本数は3本程度。横の間隔は30cm-45cm-30cm-45cmとしています。

ポンプ井戸からの水が用水に入って水量は確保されていますが水温が低くて土も冷えてます。

特に水口近くは冷たいので成長が遅くなるのが心配です。

ともあれ、みんな頑張れ!

田植えから2週間経ちました。気温も水温も低い日が続きました。田植えでは根がちぎられることもあったり

苗にとっては環境の激変を経験しているところです。試しに苗をすくってみると根が田植えのときの2倍の10cm近く

になっていることがわかります。成長にはまず根を張るところからですね。いつものことですがほとんどの苗にイネミズゾウムシの

食痕が見られます。

田植えから2週間経ちました。気温も水温も低い日が続きました。田植えでは根がちぎられることもあったり

苗にとっては環境の激変を経験しているところです。試しに苗をすくってみると根が田植えのときの2倍の10cm近く

になっていることがわかります。成長にはまず根を張るところからですね。いつものことですがほとんどの苗にイネミズゾウムシの

食痕が見られます。

田植えから3週間経ちました。26日にはぼかし肥を撒きました。半日ぐらいで田んぼの水が赤茶色になり液肥のように即効性がありそうです。

実際、苗の葉色は緑が濃くなってます。去年までの硫安と同じような効きかもしれません。

あとは持続性がどんなものか、楽しみです。

いつものように鹿が田んぼを横断して踏み荒らして二株は食べられました。これが「道草を食う」ですか。

田植えから3週間経ちました。26日にはぼかし肥を撒きました。半日ぐらいで田んぼの水が赤茶色になり液肥のように即効性がありそうです。

実際、苗の葉色は緑が濃くなってます。去年までの硫安と同じような効きかもしれません。

あとは持続性がどんなものか、楽しみです。

いつものように鹿が田んぼを横断して踏み荒らして二株は食べられました。これが「道草を食う」ですか。

田んぼに入るとぼかし肥が分解せずつぶつぶのまま

たくさん沈んでいるのが見えます。これから微生物に食べられてその後稲にも吸い上げられるはず。

草取りをしていて見る生物。ミジンコ、ホウネンエビ、オタマジャクシ、ヤゴ、ミズカマキリ。去年までたくさんいたミズスマシやガムシの仲間はほとんど見ません。

知り合いが少なくてちょっとさみしい感じです。

田んぼに入るとぼかし肥が分解せずつぶつぶのまま

たくさん沈んでいるのが見えます。これから微生物に食べられてその後稲にも吸い上げられるはず。

草取りをしていて見る生物。ミジンコ、ホウネンエビ、オタマジャクシ、ヤゴ、ミズカマキリ。去年までたくさんいたミズスマシやガムシの仲間はほとんど見ません。

知り合いが少なくてちょっとさみしい感じです。

田植えからひと月と一週間経ちました。少し葉色が薄い感じです。うまい米を作りたかったら肥料をやるな、というくらいですから

このままで収穫まで様子を見ようと思います。草取りでひどい腰痛になってしまいその後一週間田んぼに入れていません。

写真をよく見ると、クログワイ、オモダカ、コナギが顔を出してます。浮草がかなり水面を覆っているのが幸いか。今日から草取り再開です。

田植えからひと月と一週間経ちました。少し葉色が薄い感じです。うまい米を作りたかったら肥料をやるな、というくらいですから

このままで収穫まで様子を見ようと思います。草取りでひどい腰痛になってしまいその後一週間田んぼに入れていません。

写真をよく見ると、クログワイ、オモダカ、コナギが顔を出してます。浮草がかなり水面を覆っているのが幸いか。今日から草取り再開です。

田植えからひと月半。少し葉色が薄い感じです。今年は雨がとても少なく梅雨の期間に大泉のアメダスで計104mmしか降ってません。

普通なら200mmぐらいですから半分!畑の土はパフパフに乾いてみんな元気がありません。

田の用水は去年できたポンプ井戸のおかげでなんとか水量を維持できています。

田植えからひと月半。少し葉色が薄い感じです。今年は雨がとても少なく梅雨の期間に大泉のアメダスで計104mmしか降ってません。

普通なら200mmぐらいですから半分!畑の土はパフパフに乾いてみんな元気がありません。

田の用水は去年できたポンプ井戸のおかげでなんとか水量を維持できています。

田植えからふた月。梅雨に降らなかった雨が梅雨明けから降ってます。梅雨明け後2週間以上経ちますがほとんど青空を見てません。

稲はそろそろ穂を出そうかという時期。日差しが欲しいところです。

田植えからふた月。梅雨に降らなかった雨が梅雨明けから降ってます。梅雨明け後2週間以上経ちますがほとんど青空を見てません。

稲はそろそろ穂を出そうかという時期。日差しが欲しいところです。

写真には写っていませんが3割ぐらいの株で穂が出てきました。例年で20日ごろ穂が出そろうのですが今年も例年並みとなりそうです。

梅雨明けからの梅雨空(!)はまだ続いています。雨量は問題ありませんが日差しが少なすぎます。東京で8月に入って毎日もれなく雨が降っているのは新記録だとか。

やませが岩手や茨城に吹いて心配です。穂の出るころに低温になると実が入らずに収量がぐっと落ちます。

写真には写っていませんが3割ぐらいの株で穂が出てきました。例年で20日ごろ穂が出そろうのですが今年も例年並みとなりそうです。

梅雨明けからの梅雨空(!)はまだ続いています。雨量は問題ありませんが日差しが少なすぎます。東京で8月に入って毎日もれなく雨が降っているのは新記録だとか。

やませが岩手や茨城に吹いて心配です。穂の出るころに低温になると実が入らずに収量がぐっと落ちます。

穂が出そろいました。梅雨空(!)はまだ続いています。予報によるとあと数日で夏空がやってくるらしい。珍しくイナゴが群れで葉を食べています。

近づくと足音に驚いてバアっと飛び立ちます。いまのところ食害は小さいです。いもちの気配もあります。日差しが増えるのが一番。

雨乞いという言葉がありますが、日差し乞いの気分です。

穂が出そろいました。梅雨空(!)はまだ続いています。予報によるとあと数日で夏空がやってくるらしい。珍しくイナゴが群れで葉を食べています。

近づくと足音に驚いてバアっと飛び立ちます。いまのところ食害は小さいです。いもちの気配もあります。日差しが増えるのが一番。

雨乞いという言葉がありますが、日差し乞いの気分です。

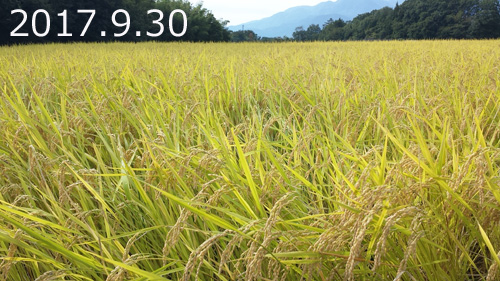

本当に晴れなかった8月が終わって秋晴れがやってきました。シイナもそれほど多くなく、イナゴの害も増えず、いもちも増えずで

まずまずの収穫量が期待できそうです。有機肥料にかえたのでむしろ味の違いが楽しみでもありちょっと心配でもあります。

まあ、環境が少々変わっても稲本来の生命力、米を作る力はしっかりしているのでだいたいのことは取り越し苦労で済むのですが。

本当に晴れなかった8月が終わって秋晴れがやってきました。シイナもそれほど多くなく、イナゴの害も増えず、いもちも増えずで

まずまずの収穫量が期待できそうです。有機肥料にかえたのでむしろ味の違いが楽しみでもありちょっと心配でもあります。

まあ、環境が少々変わっても稲本来の生命力、米を作る力はしっかりしているのでだいたいのことは取り越し苦労で済むのですが。

大きな台風も来ないまま、刈取りできる時期になりました。収量は少し減るかなと予想してますが味が良くなればと期待しています。

稲刈りは一年前から10月11日水曜にすると決めています。東京から手伝いに来てくれる友人たちにあらかじめ伝えてあるのです。

大きな台風も来ないまま、刈取りできる時期になりました。収量は少し減るかなと予想してますが味が良くなればと期待しています。

稲刈りは一年前から10月11日水曜にすると決めています。東京から手伝いに来てくれる友人たちにあらかじめ伝えてあるのです。

実りのとき

毎年のことですが、この景色の中に立っていると今年もここまで来たなあと思います。今年これまでと違うことがふたつありました。ひとつは

肥料を有機にかえて自分で配合、ぼかしをしたこと。これは米の味を良くしたいことと田んぼの小さな生き物を増やしたいことからです。去年の米は

いまひとつ香りと旨みが足りなかったので魚粉や草木灰を試してみました。結果はもうすぐ自分で食べてわかります。

毎年のことですが、この景色の中に立っていると今年もここまで来たなあと思います。今年これまでと違うことがふたつありました。ひとつは

肥料を有機にかえて自分で配合、ぼかしをしたこと。これは米の味を良くしたいことと田んぼの小さな生き物を増やしたいことからです。去年の米は

いまひとつ香りと旨みが足りなかったので魚粉や草木灰を試してみました。結果はもうすぐ自分で食べてわかります。

もうひとつは腰痛です。田植えの後の一ヶ月半ぐらいは草取りの大事な時期ですがその真ん中で腰痛で一週間ほど作業ができなくなりました。

原因も草取りでした。腰を曲げたままの姿勢を半日ぐらい続けて草取りをした翌日から歩くだけで精一杯になってしまいました。

除草剤は問題外なので、これからどうやっていくか来年の6月までに考えなければなりません。

7月の後半、腰痛が軽くなってから立ち姿勢だけで道具を使ってできる除草をしました。また9月に入って稲の背丈を越えるような大きな雑草は

手で抜いてまわりました。たいへんいい加減なものでしたが写真のように外目からは普通に見えます。これまで丁寧にやりすぎていたのか、

長く続けるために手を抜く加減もわかっていかなければと思っています。

稲刈り

10月11日稲刈り。記録的な暑さの中(28度?)で稲刈りをしました。いつもの友人夫妻と隣のおじさんが手伝ってくれ5人での作業になりました。

外周6列は前日に刈り倒してバインダーの回転スペースは確保済み。竿を7列用意すればよいと計算してまずは田んぼを7等分してそのそれぞれのブロックで稲刈りし

うしを建てては稲束を掛ける、を続けます。

10月11日稲刈り。記録的な暑さの中(28度?)で稲刈りをしました。いつもの友人夫妻と隣のおじさんが手伝ってくれ5人での作業になりました。

外周6列は前日に刈り倒してバインダーの回転スペースは確保済み。竿を7列用意すればよいと計算してまずは田んぼを7等分してそのそれぞれのブロックで稲刈りし

うしを建てては稲束を掛ける、を続けます。

作業は順調に手待ちの人もなく進みました。90分作業して9時半ごろお茶の時間としました。ここで問題発生。

段ボール箱に入れて畦に置いてあったお茶とお菓子のうち平家パイの大袋が見当たりません。探してみると近くの畦に破かれた空の個装袋が一つだけ転がっていました。

おかしいなあ誰が食べたんだろう、盗み食いなんてする人通ったかなあ、と言いながらお茶休憩をしていたところ下の段の畑の中に平家パイの大袋を発見。拾ってみると

中に3つだけ無事な平家パイが入ってました。袋は露でびしょびしょ、泥にも汚れてました。畑の中で隠れて平家パイを盗み食い。なんで大袋まるごと持っていかなかったんだろう

などなど不思議に思っていたところ、遠くでカラスがカアーと鳴きました。

「そうか、こんなへんな食べ方するやつわかったぞ」「カラスだ!」。おやつはちゃんと車の中にしまっておくこと、という教訓を得ました。

それにしても、大袋も個装袋もちゃんと縦にきれいに破ってあってカラスの頭の良さには感心です。

さて稲刈りは昼休憩をはさんで3時ごろに終了しました。結局8列弱のはざかけとなって昨年より多くなりました。

最後の半列は最初の年の資材を使って三脚も竹で組み古風なうしになりました。

みなさん、お疲れさまでした。

さて稲刈りは昼休憩をはさんで3時ごろに終了しました。結局8列弱のはざかけとなって昨年より多くなりました。

最後の半列は最初の年の資材を使って三脚も竹で組み古風なうしになりました。

みなさん、お疲れさまでした。

うしが倒れた!

10月23日。早朝吹いた台風の吹き返しに、たまらずうしが倒れた。うしが倒れることは3年前の台風でもあって今回は2回目。

鉄製の専用の三脚を使ったうしが倒れたのは初めて。近所の田んぼでもかなりの数のうしが

倒れた...。稲刈りから2週間、籾の乾燥のための晴天を待っている最中でした。

水に浸かった稲藁は腕に重く、心にも応えました。しかし3時間程度でうしの立て直し、稲藁の

かけ直しは終了しました。

10月23日。早朝吹いた台風の吹き返しに、たまらずうしが倒れた。うしが倒れることは3年前の台風でもあって今回は2回目。

鉄製の専用の三脚を使ったうしが倒れたのは初めて。近所の田んぼでもかなりの数のうしが

倒れた...。稲刈りから2週間、籾の乾燥のための晴天を待っている最中でした。

水に浸かった稲藁は腕に重く、心にも応えました。しかし3時間程度でうしの立て直し、稲藁の

かけ直しは終了しました。

脱穀

10月の異常な長雨で遅れに遅れた脱穀がやっとできました。晴天の続いた二日目、10月の27日になってしまいました。

お手伝いも当てはあったのですが脱穀は当日の判断だったので一人で6時間かけて済ませました。

籾で一杯になった米袋は30kg弱あり、腰痛気味の身には厳しいのですが自分の米の重さはまた嬉しくもあり

ます。田んぼに気を使い続けたシーズンもこれで終わりホッとする瞬間でもあります。

10月の異常な長雨で遅れに遅れた脱穀がやっとできました。晴天の続いた二日目、10月の27日になってしまいました。

お手伝いも当てはあったのですが脱穀は当日の判断だったので一人で6時間かけて済ませました。

籾で一杯になった米袋は30kg弱あり、腰痛気味の身には厳しいのですが自分の米の重さはまた嬉しくもあり

ます。田んぼに気を使い続けたシーズンもこれで終わりホッとする瞬間でもあります。

さて気になる味のほうですが、昨年よりは良くベストだった一昨年と同じレベルだと思います。

甘みは一昨年より強く、旨みは同じ、香りはやや劣る感じです。

ここ3年を比較して表にしてみると

さて気になる味のほうですが、昨年よりは良くベストだった一昨年と同じレベルだと思います。

甘みは一昨年より強く、旨みは同じ、香りはやや劣る感じです。

ここ3年を比較して表にしてみると

2015 2016 2017

甘み 良 普通 優良

旨み 良 普通 良

香り 優良 普通 良

収量 少 多 少

また、今年2017の米は総合的な滋味を感じます。一昨年のおいしかった米にはなかった深みのある味です。

魚粉やなたね油粕を使った自家製の配合ぼかしがどこまで効果があったのかはっきりとは言えません。

日差しのなかった8月の影響がどうだったのかも不明です。

環境をかなり管理できる室内の実験とは違い、田んぼでの様々なトライアルは天候や水という自然の変化の前に

断言できるほどの明瞭な結論を出せません。次のトライアルのための材料が少し増えたかな、という感じです。

ともあれ、今年は初めて有機肥料のみ施肥してみましたがそれなりの結果は出たのでこの方向で

さらに食味向上の挑戦を続けてみたいと思っています。

・このページの先頭に戻る